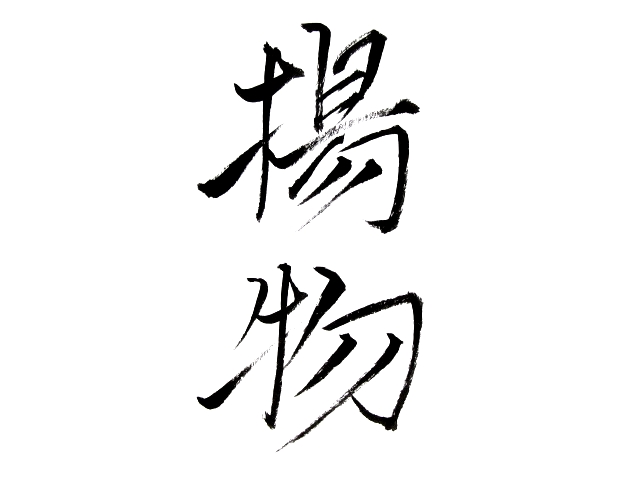

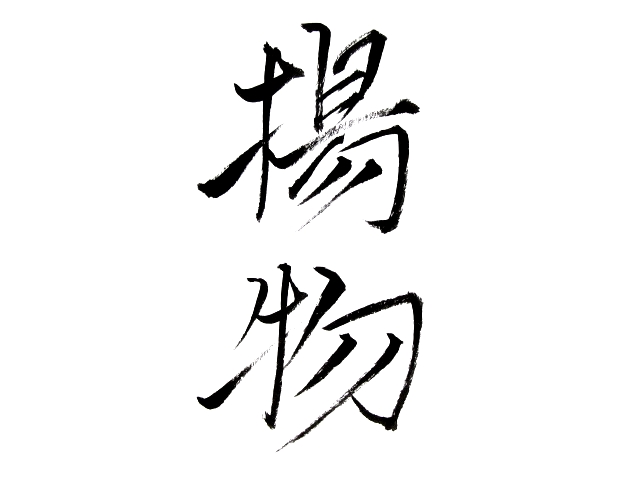

奉書揚げ(ほうしょあげ)の語源、由来とは【和食の献立 料理用語集】

奉書揚げ(ほうしょあげ)とは、魚介、野菜、きのこ類を紙状のうすい材料で巻いて揚げた料理のことで「蟹の奉書揚げ」や「海老の奉書揚げ」などがあります。そして、揚げ物の他にも「奉書紙」を模してサーモンをかぶの桂むきで巻いた「奉書巻き」や奉書紙そのもので鱸(すずき)の切り身を包んで蒸し焼きにした「奉書焼き」が有名です。

【日本料理の献立に役立つ参考書】和食の献立に必要な要素や四季折々の料理を項目、用途、月別にご紹介しております。松花堂弁当や茶懐石、会席料理など、毎月の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

奉書揚げ(ほうしょあげ)とは、魚介、野菜、きのこ類を紙状のうすい材料で巻いて揚げた料理のことで「蟹の奉書揚げ」や「海老の奉書揚げ」などがあります。そして、揚げ物の他にも「奉書紙」を模してサーモンをかぶの桂むきで巻いた「奉書巻き」や奉書紙そのもので鱸(すずき)の切り身を包んで蒸し焼きにした「奉書焼き」が有名です。

石垣揚げ(いしがきあげ)とは、大きめのあられ切りにした材料を他の食材にまぶしたり、小さい材料を湯葉や海苔などで包んだ揚げ物に使う名称です。そして、この名は料理の形を城の石垣に見立てることからつけられています。

巻繊揚げ(けんちんあげ)とは、けんちん地を魚や鶏肉で巻いたり、包んだりして揚げた料理のことです。巻繊地(けんちんじ)とは、細く切った野菜を油で炒め、その中にくずした豆腐を入れて更に炒めたもので、豆腐のかわりに玉子を使った場合は「玉子けんちん」といいます。

料理の雑学、豆知識・うに揚げの意味!和食の献立、揚げ物料理用語集▶海胆揚げ・雲丹揚げ(うにあげ)とは?揚げ物の調理法、または献立名のひとつで、天ぷら用の衣に加工・・・

黄金揚げ(おうごんあげ)とは、黄身揚げの別名称として使われることが多い献立名で、水で溶いた薄力粉に卵黄を混ぜたものを衣にして揚げた料理です。

真砂揚げ(まさごあげ)とは、材料に、けしの実、みじん粉などの細かい粒をまぶしつけて揚げた料理のことです。【真砂(まさご)とは】

梅花揚げ(ばいかあげ) 和食の揚げ物、料理用語集 梅花揚げ(ばいかあげ)とは 梅の花の形に細工を施した揚げ物のことで、かにの棒身や蒲鉾...

料理の雑学、豆知識 和食の献立、揚げ物料理用語集 元揚げ(もとあげ)とは 揚げ物手法のひとつで、材料の片端の一部分だけに衣をつけて揚げ...

土佐揚げ(とさあげ)とは、かつお節を衣に使った揚げ物の総称で、かつお節の産地が土佐(高知県)であることから、この名が料理に使われます。【作り方の例】芋類、くわい、魚介類などに打ち粉をまぶして、卵白や薄衣にくぐらせてください。そして、から煎りして水分を飛ばした「かつお節」を表面にまぶしつけて、こがさないように揚げてください。

微塵粉揚げ(みじんこあげ)とは、材料に下処理の粉をまぶして卵白をくぐらせ「みじん粉」をつけて揚げた料理です。(みじん粉揚げの材料例)海老、きす、一寸豆など

夫婦揚げ(めおとあげ) 和食の献立 揚げ物料理用語集 夫婦揚げ(めおとあげ)とは 同じ材料を同じ形に仕上げて対(つい)で用いる揚げ物の...

包み揚げとは揚げ物手法の一種で、下処理を施した材料を湯葉や春巻きの皮等で包んで揚げた料理、またはくせの少ない魚介類や肉類、香りのよい野菜などに下味をつけ、アルミホイルやセロハン紙で包んで揚げたものです。

蓑揚げ(みのあげ)とは、芋類、くわい、人参などを細切りにして、他の食材の衣にして揚げた料理です。【名の由来】みのをまとったように衣をつけて揚げることからこの名があり、材料にかたくり粉などをまぶしたあと、卵白等で細切り野菜をつけて揚げる方法が一般的です。

淡雪揚げ(あわゆきあげ) 和食の献立 揚げ物料理用語集 淡雪揚げとは 泡立てた卵白を衣として、ふんわりと白く仕上げた揚げ物のことです。...

和食の献立【揚げ物料理用語集】二身揚げ(ふたみあげ)とは下処理を施した椎茸や鶏肉、おろした甘鯛、開き穴子等に海老のすり身、魚介のすり身、ひき肉を厚めにのせ、衣を表面につけて揚げた料理です。

挽き茶揚げ(ひきちゃあげ) 和食の揚げ物、料理用語集 挽き茶揚げ(ひきちゃあげ)とは 色づけや香りづけに「ひき茶」を使用した揚げ物のこ...

宇治揚げ(うじあげ) 和食の揚げ物、料理用語集 宇治揚げ(うじあげ)とは 色づけや香りづけに「ひき茶」を使用した揚げ物のことです。 ...

【みんなが見ている和食の献立 揚げ物料理用語集】かき餅揚げとは?かわり揚げのひとつで、揚げ物の衣に○○を・・・▶揚げ物用語一覧を見る▶天ぷらや揚げ物のつけ塩の作り方一覧▶スダチの飾り切り一覧▶レモンの飾り切り一覧▶揚げ物に使える飾り切り一覧▶揚げ物の献立一覧へ

和食の揚げ物料理用語集【抹茶揚げ(まっちゃあげ)とは】濃く溶いた抹茶を天ぷら衣に加えて「抹茶衣」を作ったあと、うすく粉をまぶした材料につけて油で火を通した揚げ物のことです。【関連】抹茶塩の作り方を見る

開化丼(かいかどんぶり) 和食のご飯物、料理用語集 開化丼(かいかどんぶり)とは 切り分けた牛肉と玉ねぎをしょうゆ味の煮汁で加熱し、溶...

霰揚げ(あられあげ)とは、米菓のあられ、または、あられ切りにした材料を他の食材にまぶした揚げ物に使う名称で、空から降る霰(あられ)に見立てることから、この名があります。

合わせ揚げ(あわせあげ) 和食の献立 揚げ物料理用語集 合わせ揚げ(あわせあげ)とは 開いた2枚の魚を腹合わせにして、他の材料を間に挟...

道明寺粉を衣に用いた変わり揚げのひとつです。【作り方の例】材料に薄力粉や片栗粉などの下粉をまぶして卵白にくぐらせ、道明寺粉をつけて油で揚げてください。■調理工程は洋食の「フライ」とほぼ同じです。

水葛揚げ(みずくずあげ) 和食の献立 揚げ物料理用語集 水葛揚げ(みずくずあげ)とは 水で溶いたくず粉を材料につけて揚げた料理のことで...