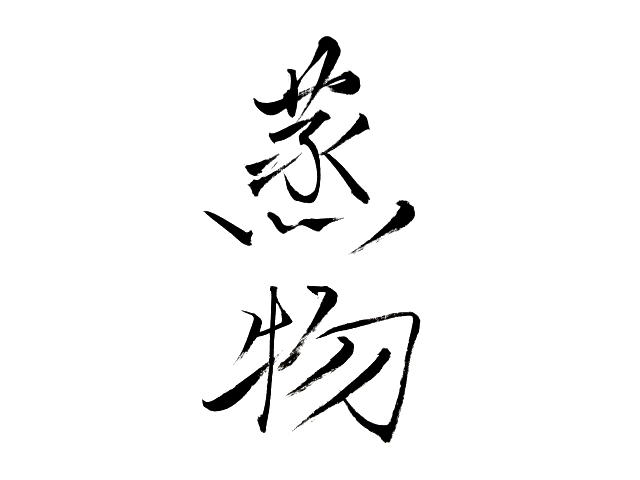

苞豆腐(つとどうふ)の語源、意味、由来【和食の献立】蒸し物料理用語集

【つと豆腐の語源、意味、由来】 蒸し物の献立用語集 苞豆腐(つとどうふ) 水けを十分に搾った豆腐をすりつぶして棒状にまとめ、わらづとな...

【日本料理の献立に役立つ参考書】和食の献立に必要な要素や四季折々の料理を項目、用途、月別にご紹介しております。松花堂弁当や茶懐石、会席料理など、毎月の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

【つと豆腐の語源、意味、由来】 蒸し物の献立用語集 苞豆腐(つとどうふ) 水けを十分に搾った豆腐をすりつぶして棒状にまとめ、わらづとな...

和食の献立【料理用語集】蓋を切る(ふたをきる)とは鍋に蓋をする場合、きちんとかぶせずに蓋をずらしてすき間をあけることをいいます。【蓋を切る効果】火加減だけでは難しい鍋の中の温度を微妙に調節できる他、吹きこぼれや蒸し過ぎを防ぐ効果があります。

ちり蒸しとは新鮮な白身魚や豆腐、野菜類などを「ちり鍋風」に仕上げた蒸し物のことです。【調理例】鯛のちり蒸し■ちり鍋とは魚介類を主体にしてアクの少ない材料と共にひとつの鍋で煮ながらポン酢醤油で食べる鍋料理のことで、煮汁に昆布だし、または湯を使うのが特徴です。

土瓶蒸し(どびんむし)とは、土瓶を使った蒸し物のことで、会席料理の献立では「吸い物代わり」として使う場合が多いです。※蒸し物として出すこともあります。

親子蒸し(おやこむし)とは主材料になる親と子(精巣や卵巣)を一緒に蒸し上げた料理をいい、親子丼と同じ意味です。【調理例】たらと雲子の親子蒸し、軸ほうれん草、しめじ、梅麩、おろししょうが、銀あん■銀餡(ぎんあん)の意味とは?

錦秋蒸し(きんしゅうむし)とは、色あざやかな蒸し料理に使う「秋の献立名」で、細切りにした数種類の野菜を白身魚や鶏肉などにのせて蒸し上げます。また、もみじ、いちょう、木の葉型に野菜を飾り切りして「吹き寄せ風」に仕上げた蒸し物にも使う献立名です。

もち米を水に浸けて十分にふやかしたあと蒸したもので、食材(具)を混ぜて蒸すこともあります。また、魚やいかの内臓を取りのぞいて生のもち米をつめて蒸した料理や魚の切り身にあらかじめ蒸したもち米をのせて更に熱を加えたり、湯葉や竹皮などで包んで蒸したりします。

東寺蒸し(とうじむし)とは、湯葉を使った蒸し物のことです。東寺(とうじ)とは、湯葉の別名として使われる言葉で、京都の東寺(教王護国寺)で湯葉が作られたことから、この名があり「湯葉料理」の総称としても用いられます。

蒸し物の献立用語集【錦秋餡(きんしゅうあん)とは】蒸し物や煮物にかけるあん(銀あん、べっこうあんなど)に、色とりどりの秋の食材を加えたものをいいます。秋の献立一覧【関連】錦秋(きんしゅう)とは

今回は丹波餡(たんばあん)の意味をご紹介したいと思いますので、蒸し物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。蒸し物の献立用語集、丹波餡(たんばあん)とは

祝い料理によく使う赤飯蒸し(せきはんむし)の意味 和食の献立 蒸し物料理用語集 赤飯蒸しとは 赤飯を使った蒸し物の総称です。 他...

吸い地蒸し(すいじむし) 和食の献立 蒸し物料理用語集 吸い地蒸しとは バットや蒸し鉢に材料を入れ、吸い物だしを加えて蒸し上げた料理の...

酒蒸し(さかむし)とは酒を材料に振りかけて蒸した料理をいいます。■青味野菜を魚介類などと共に蒸す場合は、一度塩ゆでしたものを変色しないように仕上げに入れ、温める程度に加熱してください。【酒蒸しの効果】

蒸し物の献立用語集【木の芽餡(きのめあん)とは】蒸し物や煮物にかけるあん(銀あん、べっこうあんなど)にたたき木の芽を加えたものをいい、春の献立に多く使います。「使用例」海老たけのこまんじゅう、木の芽あんかけ

信州蒸し(しんしゅうむし)とは、そばを使った蒸し物名称で、信州(現在の長野県)が「そばの産地」ということから、この名を多く使います。例【信州揚げ】また、同様の理由から、そば料理の献立には

徳利蒸し(とっくりむし)とは、蒸した材料を徳利型の器で出す料理のことで、うけ皿、食材を入れて加熱する部分、薬味入れ、ポン酢などのたれ入れに分かれています。【関連】蒸し物用語一覧を見る

骨蒸し(こつむし)とは、鯛、甘鯛、ほうぼう等の白身魚の頭や中骨に塩をしたあと、昆布を敷いた器に並べて、だしを注いで蒸した料理のことで、豆腐や野菜類を一緒に蒸す場合もあります。

今回は菊花餡(きっかあん)の意味をご紹介したいと思いますので、蒸し物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。蒸し物の献立用語集菊花餡(きっかあん)とは

けんちん地を他の材料で巻いたり、包んだりして蒸した料理のことです。巻繊地(けんちんじ)とは、細く切った野菜を油で炒め、その中にくずした豆腐を入れて更に炒めたもので、豆腐のかわりに玉子を使った場合は「玉子けんちん」といいます。名の由来≫「巻」は巻いたもの、そして「繊」には小さく切るという意味があり、油を使うところが特徴です。

玉子巻繊蒸し(たまごけんちんむし)とは、豆腐のかわりに玉子を使って「けんちん地」を作り、他の材料で巻いたり、包んだりして蒸した料理のことです。巻繊地(けんちんじ)とは、細く切った野菜を油で炒め、その中にくずした豆腐を入れて更に炒めたものです。■玉子で作った場合は「玉子けんちん地」といいます。

蓮の葉蒸し(はすのはむし)とは、材料をハスの葉で包んだり、巻いたりして蒸し揚げた料理の総称で、れん根を使用した場合は「ハス蒸し」といいます。※ハスの葉は仏事に使うものとして敬遠されることがありますので、慶事料理の場合は注意してください。≫蒸し物用語一覧を見る

蓮蒸し(はすむし)とは、材料に「れん根」を使った蒸し物の総称で、葉を使用した場合は「ハスの葉蒸し」ともいいます。※ハスの葉は仏事に使うものとして敬遠されることがありますので、慶事料理の場合は注意してください。関連≫蒸し物用語一覧を見る

百草蒸し(ももくさむし)とは、複数の材料を使って蒸し上げた料理につける名称です。百草(ももくさ)とは、色々な材料を取り合わせた料理につける名称で、同じ意味で使われる献立名に千草(ちぐさ)があります。【関連】≫「千草蒸し」「千草焼き」

鯛の骨蒸し(たいのこつむし)とは、鯛の頭や中骨に塩をしたあと約30分間おき、昆布を敷いた器に並べて、だしを注いで蒸した料理のことです。豆腐や野菜類を一緒に蒸す場合もあります。