鯛の刺身を使った献立3種

春の献立、鯛を使った献立①鯛のせり巻き、湯葉、わかめ、ミニトマト、より人参、おろしわさび■ 添え酢には梅肉酢や土佐酢、三杯酢、加減酢、木の芽酢などが使えます。≫より人参の作り方手順≫野菜の飾り切り100選を見る■鯛を使った献立②

【日本料理の献立に役立つ参考書】和食の献立に必要な要素や四季折々の料理を項目、用途、月別にご紹介しております。松花堂弁当や茶懐石、会席料理など、毎月の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

春の献立、鯛を使った献立①鯛のせり巻き、湯葉、わかめ、ミニトマト、より人参、おろしわさび■ 添え酢には梅肉酢や土佐酢、三杯酢、加減酢、木の芽酢などが使えます。≫より人参の作り方手順≫野菜の飾り切り100選を見る■鯛を使った献立②

東寺巻き(とうじまき)の意味とは湯葉で他の材料を巻いて調理したときの献立名です。東寺(とうじ)とは湯葉の別名として使われる言葉で、京都の東寺(教王護国寺)で湯葉が作られたことから、この名が用いられます。

夏の刺身三種【夏の献立集】刺身、向付けの献立①(氷器盛り)たい、かんぱち、まぐろ、剣先いか大原木造り、えび、あしらい一式■料理用語のあしらいの意味

夏の献立集【刺身、向付けの献立①】ちり穴子湯引き、大根けん、青じそ、菊花、紅たで、わさび、土佐梅肉、からし酢味噌■開き穴子の下処理方法とコツ【骨、ひれ、ぬめりの取り方手順】【刺身、向付けの献立②】

文月の献立 ■ 各項目に移動いたしますので、献立作成にお役立てください。 7月の刺身、向付と夏の献立 【文月】刺身、向付 夏の刺...

くじらの献立【珍味、焼き物、鍋料理】今回は鯨(くじら)を使った献立をご紹介したいと思いますので、献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。【珍味】鯨の味噌漬け、人参、うど、おろししょうが、洗いねぎ【焼き物】

春の向付50音献立集【魚介別、刺身の種類一覧表】今回は春の刺身を魚介別の一覧にいたしましたので、献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

夏の向付50音献立集【魚介別、刺身の種類一覧表】今回は夏の刺身を魚介別の一覧にいたしましたので、献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

秋の向付50音献立集 魚介別、刺身の種類一覧表 今回は秋の刺身を魚介別の一覧にいたしましたので、献立作成や和食調理の参考にされてはい...

【冬の向付50音献立集】 魚介別、刺身の種類一覧表 今回は冬の刺身を魚介別の一覧にいたしましたので、献立作成や和食調理の参考にさ...

【懐石料理の向付】今回は1月(睦月)から12月(師走)までの向付を集めましたので、献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

藤造り(ふじづくり)とは、さよりや鯵(あじ)などの小ぶりの魚を「藤の花型」に細工した刺身をいいます。また、同じ作り方の刺身を盛りつけの用途に合わせて「木の葉造り」とする場合もあります。■⇒木の葉造りとは

和食の献立、料理用語集【蛇の目(じゃのめ)】蛇の目とは太い輪の形に切ったり、作ったりしたものに使われる名称で、蛇の目は「へびの目」そして、蛇腹は「へびの腹」を表しています。⇒【蛇の目胡瓜の切り方手順と応用を見る】⇒【蛇腹胡瓜の詳しい切り方と失敗例を見る】

細く、または薄く切った食材を甘酢などの合わせ酢に浸して味つけした料理のことで、紅白なますが有名です。■野菜の場合は「立塩」と呼ばれる食塩水に浸してしんなりとさせ、魚介類は昆布じめにする下処理方法が一般的です。

和食の献立【料理用語集】砧巻き(きぬたまき)とは桂むきにした材料で他の食材を巻いた料理のことです。調理例【胡瓜と白身魚のきぬた巻き】【焼き穴子と大根のきぬた巻き】≫焼き穴子と大根のきぬた巻きの煮物の作り方と調味料割合

はりはりサラダのはりはりの意味 和食の献立、料理用語集 はりはりサラダとは? はりはりの名は、水菜のシャキッとした歯ごたえの「パリパリ...

菊花膾(きっかなます) 酢の物の料理用語集 菊花膾(きっかなます)とは 菊の花を用いたなますのことで、ゆでた菊の花びらを加減酢や三...

引き造り(ひきづくり)とは、一般に多く使われる刺身の切り方で平造りともいい、極端に身の薄い魚以外に用います。魚をさく取りしたあと、皮目を上にして身の厚い方を向こう側に置き、柳葉包丁の根元から刃先までを手前いっぱいまで使って引き切りします。そして、切った身を包丁ごとそのまま右側へ送り、少し寝かせるようにして重ねてください。

菊膾(きくなます) 酢の物の料理用語集 菊膾(きくなます)とは 菊の花を用いたなますのことで、ゆでた菊の花びらを加減酢や三杯酢、土...

和食の献立、料理用語集【山吹膾(やまぶきなます)とは】材料に黄色い衣をまぶしつけて山吹の花に見立てているなますのことです。調理例① 調理例②■膾、鱠(なます)の意味■刺身の語源、由来

料理の雑学、豆知識 酢の物の料理用語集 煎り酢(いりず)とは 梅干しの酸味を主にして酒、しょうゆ、酢などを合わせ、一度加熱してから冷ま...

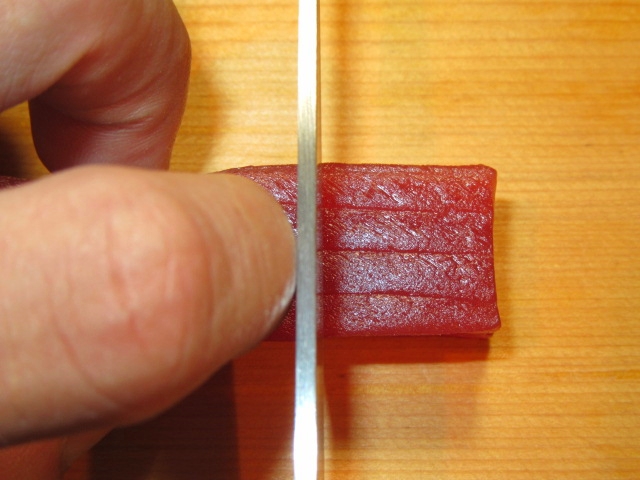

小角造り(こかくづくり)とは、まぐろやかつおなどの身のやわらかい魚に多く使う切り方で、さく取りした身を一口大に四角く切る手法です。別名【角切り、小角】そして、角造りを小さく切った場合は「さいの目造り」といいます。

煎り酒(いりざけ)とは鍋に酒、みりん、梅干し、かつお節を入れて火にかけ、煮つめてこしたものです。【煎り酒の用途】味をととのえて冷やしたものを向付けの添え汁として用います。塩味は梅干しを用いる方法が一般的ですが、

刺身の手法と造りの名称【和食の献立、料理用語集】