筋子汁(すじこじる)とは【吸い物、汁物の料理用語集】

筋子汁(すじこじる)の意味 和食の献立 椀物料理用語集 筋子汁(すじこじる)とは 北海道の郷土料理で、豆腐のみそ汁の煮上がりに鮭の卵巣...

筋子汁(すじこじる)の意味 和食の献立 椀物料理用語集 筋子汁(すじこじる)とは 北海道の郷土料理で、豆腐のみそ汁の煮上がりに鮭の卵巣...

夫婦椀(めおとわん) 和食の献立 椀物料理用語集 夫婦椀(めおとわん)とは 同じ材料を使って同じ形に仕上げた椀物の具を対(つい)で用い...

料理の雑学、豆知識・おこと汁・おこと煮とは? 和食の献立 椀物料理用語集 御事汁とは 江戸時代にお事始め、お事納めの時に作った味噌汁の...

【冬の食材】鮟鱇(あんこう) 和食の献立 椀物料理用語集 鮟鱇汁(あんこうじる)とは 茨木県の大津港や平潟港など、あんこうの水揚げ地で...

今回は葱鮪汁(ねぎまじる)の意味をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。和食の椀物用語集【葱鮪汁】とは

天抜(てんぬき)とは、天ぷら吸い物のことをさし、別名を「天吸(てんすい)」といいます。【天ぷら吸い物とは】天ぷらうどんや天ぷらそばから麺を抜いて、つゆと天ぷらのみにしたもので、そば屋で酒を飲むときの酒の肴(さかな)にします。【関連】≫吸い物が美味しく感じる塩分濃度の理由と簡単な割合

【鴨鍋】カモ肉を主材料に用いた鍋料理のことで、脂ののった冬ガモの最高の食べ方といわれることが多く、美味であるカモは古くから食用とされてきた歴史があります。鴨とはガンカモ科に属するカモ類の総称であるため、この鍋は別名を「ガン鍋」ともいいます【食材の下処理や調理などの特徴】

土手鍋(どてなべ)とは貝類と野菜、豆腐などをみそ味のだしで煮る鍋料理のひとつで、鍋の周り(鍋のふち)にみそを土手のように塗ることからこの名があります。作り方手順の簡単な説明 ■

柳川鍋の語源■名の由来には2つの説があり、ひとつは江戸、日本橋横山町の「柳川」という屋号のお店が創案した料理という説、もうひとつが福岡県、柳川産の土鍋を使ったからという説です。また、柳川鍋は別名を「どじょう鍋」ともいい、本来は、どじょうとごぼうを玉子でとじた料理をさします。

牛鋤(ぎゅうすき) 鍋物関連の料理用語集 牛鋤(ぎゅうすき)とは 牛肉を用いた「すき焼き」の別名です。 ≫鋤焼き(すきや...

煎り酒(いりざけ)とは鍋に酒、みりん、梅干し、かつお節を入れて火にかけ、煮つめてこしたものです。【煎り酒の用途】味をととのえて冷やしたものを向付けの添え汁として用います。塩味は梅干しを用いる方法が一般的ですが、

坊主鍋(ぼうずなべ) 和食の料理用語集 坊主鍋(ぼうずなべ)とは 主に和食の専門家が用いる持ち手のない鍋のことで、やっとこ鍋、だるま鍋...

今回は葱鮪鍋(ねぎまなべ)の意味をご紹介したいと思いますので、鍋物の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。和食の椀物用語集、葱鮪鍋とは

半助鍋(はんすけなべ) 鍋物の料理用語集 半助鍋(はんすけなべ)とは 大阪の郷土料理で、蒲(かば)焼きにした鰻(うなぎ)の頭を「半助」...

薄葛鍋(うすくずなべ) 鍋物の料理用語集 薄葛鍋(うすくずなべ)とは 水溶きのくず粉で煮汁に薄いとろみをつけた鍋料理の総称で、こげやす...

牛鍋(ぎゅうなべ) 鍋物の料理用語集 牛鍋(ぎゅうなべ)とは 牛肉を用いた鍋料理の総称、または「すき焼き」の別名です。 ...

料理の雑学、豆知識!和食の料理用語集▶盛り切り(もりきり)とは?お酒やご飯を茶碗や丼などの容器に1杯盛ったおかわりが無いもの、または、その盛ったものをさす言葉で、盛り切りの1膳飯 ⇒

【冬の食材】鮟鱇(あんこう) 鍋物【料理用語集】 あんこう鍋とは あんこうを主材料にした鍋物のことで、肝を煮汁に溶かして七つ道具と野菜...

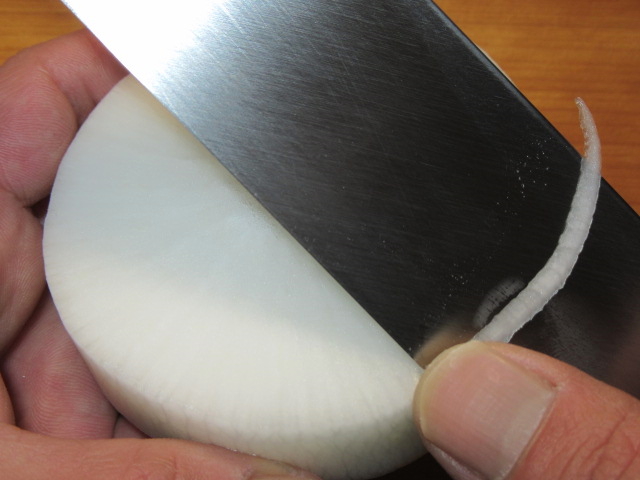

刺身の手法と造りの名称【和食の献立、料理用語集】

達磨鍋(だるまなべ) 和食の料理用語集 達磨鍋(だるまなべ) 主に和食の専門家が用いる持ち手のない鍋のことで、やっとこ鍋、坊主鍋(ぼう...

賽の目造り(さいのめづくり)とは、刺身の材料をサイコロ状の正六面体に切る手法で、大きめの賽の目造りを「角造り」といいます。【刺身の関連】≫向付(刺身)の献立一覧

焼き目造りとは皮に焼いた金串などで焼き目をつけて切り分ける手法で、イカなどで多く使います。イカの「橋造り」を作る場合、切り込みの間に焼き色をつけると、盛りつけたときに見栄えよく仕上がります。

木の葉造り(作り)とは、イカ、サヨリ、サンマなどに多用する切り方で「色紙造り、または短冊造り」にした材料を5枚程度ずらして重ね、中心で2つに切り分けて木の葉型に盛りつける手法です。■サヨリやサンマ等の皮目に色がついている食材はそのまま重ねますが、イカの場合はのりや青じそなどを間に挟んで色の違いを葉脈(ようみゃく)に見立ててください。

射込み造り(いこみずくり)とはイカと小さい胡瓜(花丸胡瓜)で作ることが多い刺身の手法です。身の厚い甲いか類をさく取りして包丁を差し込むように切り込みを入れ、他の材料を詰めて切り分けます。