和食の献立、煮物用語集【語源、意味、由来50音順一覧】献立名 料理 漢字 一覧

【煮物の料理用語集】煮物の名称、語源、意味、由来「50音順一覧」今回は本サイトや姉妹ブログでご紹介している料理用語を、こちらからも検索できるように整理いたしましたので煮物作りや和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。■各煮物の用語に移動いたします 。料理名を選んでお役立てください。

【日本料理の献立に役立つ参考書】和食の献立に必要な要素や四季折々の料理を項目、用途、月別にご紹介しております。松花堂弁当や茶懐石、会席料理など、毎月の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

【煮物の料理用語集】煮物の名称、語源、意味、由来「50音順一覧」今回は本サイトや姉妹ブログでご紹介している料理用語を、こちらからも検索できるように整理いたしましたので煮物作りや和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。■各煮物の用語に移動いたします 。料理名を選んでお役立てください。

東寺巻き(とうじまき)の意味とは湯葉で他の材料を巻いて調理したときの献立名です。東寺(とうじ)とは湯葉の別名として使われる言葉で、京都の東寺(教王護国寺)で湯葉が作られたことから、この名が用いられます。

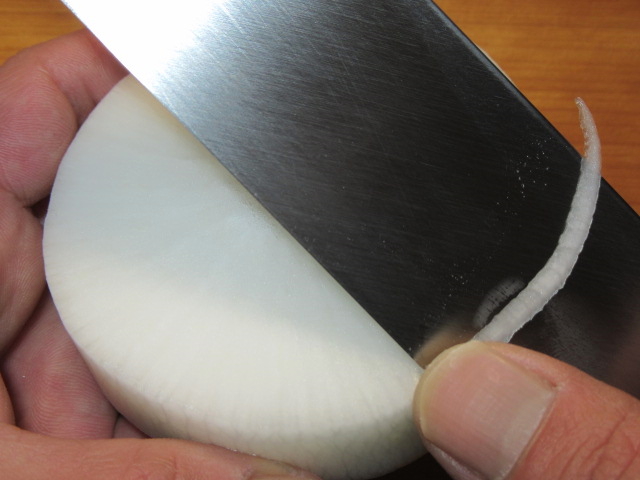

和食の献立【料理用語集】砧巻き(きぬたまき)とは桂むきにした材料で他の食材を巻いた料理のことです。調理例【胡瓜と白身魚のきぬた巻き】【焼き穴子と大根のきぬた巻き】≫焼き穴子と大根のきぬた巻きの煮物の作り方と調味料割合

蒸し物の献立用語集【錦秋餡(きんしゅうあん)とは】蒸し物や煮物にかけるあん(銀あん、べっこうあんなど)に、色とりどりの秋の食材を加えたものをいいます。秋の献立一覧【関連】錦秋(きんしゅう)とは

蒸し物の献立用語集【木の芽餡(きのめあん)とは】蒸し物や煮物にかけるあん(銀あん、べっこうあんなど)にたたき木の芽を加えたものをいい、春の献立に多く使います。「使用例」海老たけのこまんじゅう、木の芽あんかけ

今回は菊花餡(きっかあん)の意味をご紹介したいと思いますので、蒸し物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。蒸し物の献立用語集菊花餡(きっかあん)とは

鯉濃(こいこく)とは、鯉で作った「こくしょう仕立て」の略名です。濃漿(こくしょう)とは、薄く仕立てた味噌汁に食材を入れて煮込んだ料理のことで、鯉が代表的な食材ですが鯛、ふな、どじょう等でも作ります。

【葛叩き(くずたたき)の意味】今回は椀物や煮物、焼き物、揚げ物に用いる葛粉を使った調理方法の【葛叩き】をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。葛叩き(くずたたき)とは材料に葛粉をつける調理方法全般のことで、葛打ちともいいます。

臛(かく)とは古くから使われている汁物という意味の言葉で、のちに精進料理が発展して「動物性」の材料を使った汁物をさすようになりました。また、動物に対して「植物性」の熱い汁物を「羹(あつもの)」といい、昔はこの2つを分けていましたが、現在では、どちらの呼び方も使用頻度は低いです。

料理の雑学、豆知識・おこと汁・おこと煮とは? 和食の献立 椀物料理用語集 御事汁とは 江戸時代にお事始め、お事納めの時に作った味噌汁の...

赤鍋(あかなべ) 和食の料理用語集 赤鍋(あかなべ)とは 銅で作られた鍋のことで、別名を「銅鍋」といいます。 ■ 銅は熱伝導が銀...

貝塚煮(かいづかに)とは、小魚や貝類を酢味でやわらかく煮た料理のことで、魚は骨まで食べられるように煮てあります。貝類や内臓を取り除いた小魚を、酒と酢でやわらかくなるまで煮てから醤油を加えると短時間で煮上がります。

道明寺粉(どうみょうじこ)とは、もち米を水に浸してから蒸したあと、乾燥させて粗くひいたものです。ひき方には大粗、中粗、小粗の3種類があります。【道明寺の名の由来】