冬の献立に役立つ師走の【かに懐石料理】お献立「晩冬」

冬の献立12月【師走の懐石料理】今回は蟹を使った懐石料理をご紹介したいと思いますので献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。

【日本料理の献立に役立つ参考書】和食の献立に必要な要素や四季折々の料理を項目、用途、月別にご紹介しております。松花堂弁当や茶懐石、会席料理など、毎月の献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

冬の献立12月【師走の懐石料理】今回は蟹を使った懐石料理をご紹介したいと思いますので献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。

今回は春の食材を使った会席料理をご紹介したいと思いますので、献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。春の会席料理【先付けの献立】きす一夜干し、菜の花、おぼろ昆布、いちご酢

鴨南蛮とはアイガモのささ身とネギを使ったソバ料理のことで、ネギは煮ないで焼く、あるいは油で炒めたものを用いるところが特徴です。◆ネギを煮る場合は単に、カモソバ、またはカモネギソバといいます。料理用語の南蛮(なんばん)とは▶

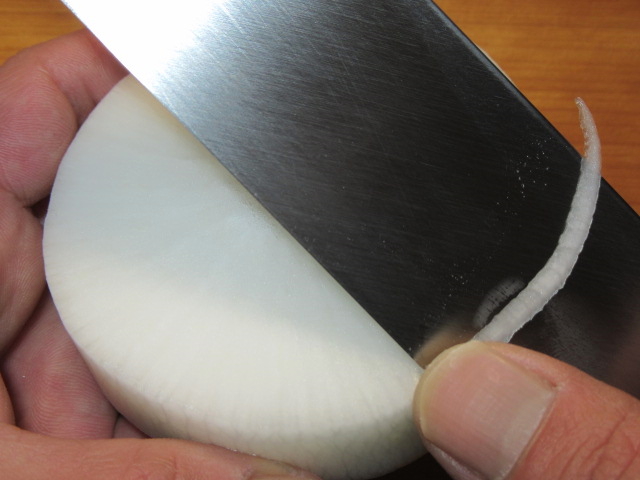

雷干し(かみなりぼし)とは、本来の雷干しは白瓜で作ることが多く、らせん切りにしたあと塩をして半日~1日ほど日に干します。そして、干したあと醤油に短時間浸け込んだり、合わせ酢であえて酢の物や、和え物などにします。また、瓜の浅漬けのように、そのまま食べることも多いです。雷干しの語源、由来

鮞和え(はららごあえ)の意味 和え物の料理用語集 鮞和え(はららごあえ)とは 鮭の卵巣のすじこを使った和え物のことで、いくらを用いる場...

菊花膾(きっかなます) 酢の物の料理用語集 菊花膾(きっかなます)とは 菊の花を用いたなますのことで、ゆでた菊の花びらを加減酢や三...

菊膾(きくなます) 酢の物の料理用語集 菊膾(きくなます)とは 菊の花を用いたなますのことで、ゆでた菊の花びらを加減酢や三杯酢、土...

和食の揚げ物、献立用語集【竜田揚げ(たつたあげ)とは】さば、鶏肉、白身魚などを酒、醤油、みりんを合わせた中に漬け込んで下味をつけ、葛粉や片栗粉をまぶして揚げた料理のことです。

錦秋蒸し(きんしゅうむし)とは、色あざやかな蒸し料理に使う「秋の献立名」で、細切りにした数種類の野菜を白身魚や鶏肉などにのせて蒸し上げます。また、もみじ、いちょう、木の葉型に野菜を飾り切りして「吹き寄せ風」に仕上げた蒸し物にも使う献立名です。

蓮の葉蒸し(はすのはむし)とは、材料をハスの葉で包んだり、巻いたりして蒸し揚げた料理の総称で、れん根を使用した場合は「ハス蒸し」といいます。※ハスの葉は仏事に使うものとして敬遠されることがありますので、慶事料理の場合は注意してください。≫蒸し物用語一覧を見る

桜蒸し(さくらむし)とは、食材を桜の葉で包んだり、桜漬けをのせて蒸した料理の総称です。一般的な桜蒸しは、薄紅色に染めた道明寺粉で白身魚や海老などを包んで桜の葉で巻き、これを「桜もち」と同じような形にして蒸し上げ、八方地や葛あんをかけて香りのわさび、おろししょうがなどを添えます。※桜漬けを混ぜ込んだ飯蒸しを桜蒸しという場合もあります。

和食の焼き物【料理用語集】若竹焼き(わかたけやき)とは、材料にわかめと筍(たけのこ)を使った焼き物のことで、筍にわかめをのせて焼いたり、他の食材にわかめと筍を混ぜたものをのせて焼きます。

鯉濃(こいこく)とは、鯉で作った「こくしょう仕立て」の略名です。濃漿(こくしょう)とは、薄く仕立てた味噌汁に食材を入れて煮込んだ料理のことで、鯉が代表的な食材ですが鯛、ふな、どじょう等でも作ります。

鮞汁(はららごじる)の意味 和食の献立 椀物料理用語集 鮞汁(はららごじる)とは 北海道の郷土料理で、豆腐のみそ汁の煮上がりに鮭の卵巣...

和食の椀物、料理用語集【納屋汁(なやじる)とは】新潟県の郷土料理で、鯳(すけとうだら)のぶつ切りを入れたみそ汁のことです。もともとは漁師が船上で作った料理で、船の上で作った場合は沖汁(おきじる)といい、陸に戻ってからの呼び名が納屋汁です。■ 納屋とは

筋子汁(すじこじる)の意味 和食の献立 椀物料理用語集 筋子汁(すじこじる)とは 北海道の郷土料理で、豆腐のみそ汁の煮上がりに鮭の卵巣...

料理の雑学、豆知識・おこと汁・おこと煮とは? 和食の献立 椀物料理用語集 御事汁とは 江戸時代にお事始め、お事納めの時に作った味噌汁の...

桜造り(さくらづくり)とは一般に身の厚い「甲いか類」で使う刺身の手法で、仕上がりの形を桜に見立てた切り方です。【桜造りの手順】≫甲いかの刺身で桜を作る方法

花弁造り(はなびらづくり)とは、一般に身の厚い「甲いか類」で使う刺身の手法で、仕上がりの形を桜の花びらに見立てた春の切り方です。【桜造りの手順】≫甲いかの刺身で桜を作る方法

鮎素麺(あゆそうめん) 麺類の料理用語集 鮎素麺とは 焼き鮎の身を素麺に盛りつけた料理のことで「おしのぎ」や、ご飯物がわりとして使いま...

鮎雑炊(あゆぞうすい) 和食のご飯物、料理用語集 鮎雑炊とは 一般的な雑炊に焼き鮎の身を具として加えた料理をいいます。 【鮎雑炊の盛...

小豆粥(あずきがゆ)とは、小豆を入れた【かゆ】のことで、1月15日の小正月を祝って食べる風習が今でもあり、元来は農耕神事としての習慣でした。そして、別名を「15日がゆ」または「桜がゆ」といい、会席料理に使う場合は、お凌ぎやご飯物で提供するほか

鮞飯(はららごめし) ご飯物関連の料理用語集 鮞飯(はららごめし)とは 鮭の卵巣を使ったご飯物のことです。 いくらご飯、またはす...